لا أذكرُ شيئاً جيداً عن هذا اليوم حتى الآن، في سنواتي الثلاث الأولى في الجامعة كنت أمتلك نظرةً مغايرةً عما أمتلكُ اليوم، كان "عيد الحب" في رأيي ضرباً من الجنون وشيئاً من الإسفاف بالعقل. اليوم أنظرُ ليومٍ اقترن اسمه بـ "الحبّ" كيومٍ آملُ فيه أن يزدان بالجمال ليزيدَ فينا إنسانيتنا تجاه محيطنا المشبع بالألم، بل واعتبره بامتياز يوماً لـِ "الأمل" إن استطعنا "قولبته" كما نحبّ.

سأرجع قليلاً إلى الوراء، في عام 2009، أذكرُ أنني كنت في مثل هذا اليوم مُحتجزاً في مركز "بيتح تكفا" سيء الصيت، والتي تعني "بوابة الأمل" ! وإن أسعفتني ذاكرتي، فلقد كنتُ في زنزانة جماعية تحمل الرقم 15، تحتوي بعضاً من التسهيلات كمكان داخلي للاستحمام وأسرى آخرين يُقاسمونك الهمّ والألم. استيقظ يومَها أحدُ الأسرى الذين صادف وجودهم في ذلك اليوم معنا واسمه "قيصر" من بلدة "كفرالديك" وقال لنا ممازحاً ... "كل عام وانتو بخير يا شباب، اليوم هو الفالنتاين" ... جُلتُ بعينيّ المرهقتين في أرجاء تلك الزنزانة البئيسة فلم أجد أكثر من أضواء برتقالية تقهرنا كشمسٍ ساطعةٍ في ليل حالك، وجدران مظلمة خشنة وتسعة وجوهٍ بائسة لأشخاص هدّهم الظلام وقد طالت شعورهم وأهمِلت لِحاهُم ووهَنت أجسامهم بعد جولات وجولات من التحقيق ومقارعة طغمةٍ من محققي الشاباك القُساة ... أجبتُ يومها: "يا قيصر، تزدان شوارع الوطن وجامعاته خصوصاً بالأحمر اليوم، ونحن نصيبنا عند الله". غرق قيصر بالضحك ... لاحقاً، حُكم قيصر بتسعِ سنوات ما زال في منتصفها !

* * *

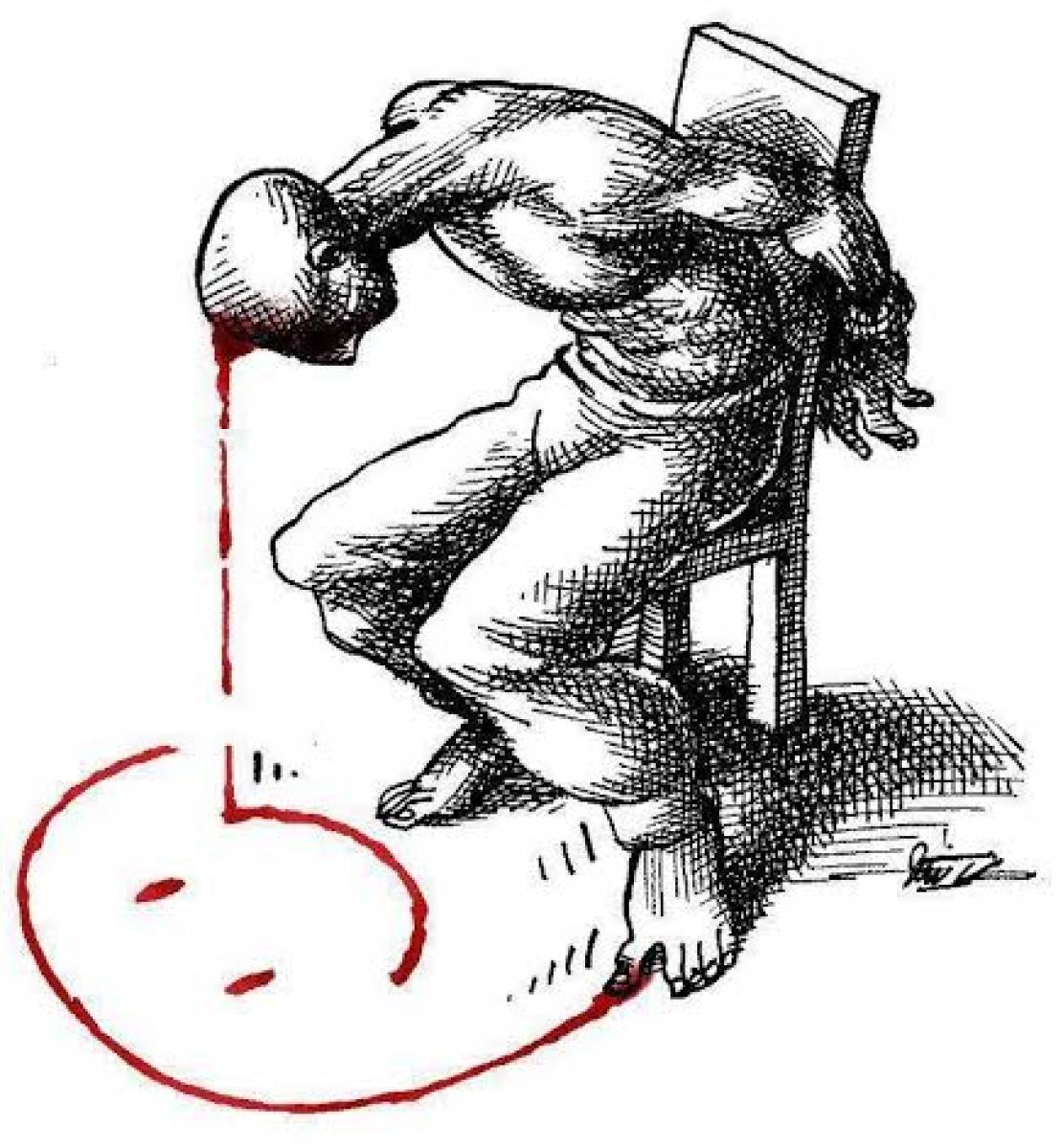

دارت عجلة الزمان ... أُفرِجَ عني في حزيران من ذات العام، ولم أكن أدري أنّ الأيام القادمة حُبلى بما لم أتوقع. فلم يأت "عيد الحب" في السنة اللاحقة إلا وأنا في سجنٍ من نوع آخر ! ففي الرابع عشر من شباط من العام 2010 كنتُ في يومي الخامس عشر من الاعتقال في "سجن الجنيد". في الليلة السابقة لذلك اليوم بقيتُ "مشبوحاً" في باحة قسم المخابرات في ذلك السجن حتى الثالثة صباحاً مع غيري من المعتقلين السياسيين في حينه، أما من حالفهم الحظ فتمّ السماح لهم بالنوم في الحادية عشر مساءً. كانت تلك الليلة قاسيةً كغيرها من ليالي شباط الباردة في سجن الجنيد. لا زلت أذكر كيف كانت لفحات الهواء الباردة تخترق عظامنا ثم تستقر كلَعنات صُممت خصيصاً لعقابنا على يد أناسٍ فقدوا إنسانيتهم عند أول قيدِ ربطوه على يد مُعتقل، وأول ضربةٍ ضربوها لمُعتقل، وأول صرخة ارتفعت في وجه مُعتقل. نمت تلك الليلة طبعاً على الكرسي مقيداً للخلف وعلى عينيّ عصبتان "غليظتان". غرقت في نومٍ عميق كنتيجة طبيعية لألم وتعب اليوم السابق، لكنني سرعان ما استيقظت على صرخات العساكر الذين جاؤوا من بيوتهم نشيطين، شربوا قهوتهم وتناولوا فطورهم فأصبحوا أقوياء بشكل كافٍ لتعذيب أناسٍ سُلبوا حريتهم وأوهنهم الضرب والبرد والذي غدا جلاداً من نوعٍ آخر !

* * *

لم يخطر ببالِ أحدٍ من "المَشبُوحين" أن هذا اليوم هو "عيد الحب". كيف ندري وقد أغرقتنا وخزات الألم، وضربات السياط التي رافقتنا طيلة الأيام الماضية حتى صارت ضرباتُ الجلادين قهوة صباحاتنا المؤلمة، ليصبح حلمُنا الأكبر أن نُرخي أجسامنا غيرَ مربوطة على أرض ولو كانت مغطاةً بقطعة قماش بعيداً عن كرسي بلاستيكي يكسر عظام الظهر.

بدأت جولات الاستفزاز وكان أحدهم ضخم الجثةِ عظيمَ الرأس غليظ الصوت وسميك اليدين، كل قسمة من قسماته ذكرتني بشخصية "الصعيدي عباس" في رواية "العسكري الأسود" ليوسف إدريس. بدأ يهوي بيده الثقيلة على وجوه ورقاب المعتقلين تباعاً كتحية صباحية ... ويصرخ بصوتٍ عال متموج "اليوم الفالنتاين يا شباب، يعني عيد الحب يا شيوخ" ... أكاد أجزم أن أحدنا لم يعِي ما قال، فوقعُ ضرباته كان أقوى من أي شيء!

بعد جولةٍ من الصراخ، سادَ صمتٌ قاتل في تلك الباحة المشؤومة ... لكن يبدوا أنّ هذا الجلاد قد صمتَ ليأخذ استراحةً من ضرب المعتقلين. ثمّ صار يطلب من بعضهم أن يغني مقطعاً من أغنية هو "إيش نساوي العمر رايح، مرة نزعل مرة نسامح" وطلب من بعضهم أن يُكررها عدة مرات لأنّ صوته لم يكن "غنائياً" في المرة الأولى! جرى كلّ ذلك في مشهدٍ ساديّ بغيض هدفه الأول والأخير كسر أرواحنا وكرامتنا. لم يغِب الجلاد ذاته كثيراً حتى سمعت وّقع خطواته وهو يقترب مني قائلاً: "الشباب والصبايا في الجامعة لابسين أحمر ومبسوطين وانت خليك هون يا شيخ، خليك ماسك بالوطن"! تلك كانت بعضاً من طقوسنا الاحتفالية في "عيد الحب" من عام 2010.

* * *

في العامين اللاحقين، أبى "عيد الحبّ" إلا أن يطرق بابي وأنا في سجنٍ آخر، ففي نفس اليوم من عام 2011 و 2012 كنتُ مُعتقلاً في سجن مجدّو قرب حيفا غارقاً في الاعتقال الإداري، في ظرفٍ لما يقل عن سابقاته في العامين السابقين! سمعنا عن ذلك اليوم في المذياع فكانت فُرصةً للقفز فوق الأسوار ولو كان حدّ بصرنا في حينها باباً حديدياً مفتاحه بيد السجان!

اليوم، وأنا أعيش في ظلال الحرية بفضل الله، فإني أكتفي بقليل من الأمل بأن تزهو أعوامنا القادمة بروح الحياة، وأن يستعيد البشر بعضاً من إنسانيتهم التي فقدوها، وأن ننال حريتنا كفلسطينيين ليُشعِل أحدنا محرّك سيارته منطلقاً من صفد، فيُصلي الظهر في الأقصى ويمر بنابلس وجنين ويمتع عينيه بمشهد النجوم في سماء بئر السبع.