لم يكن شكسبير يبحث عن خلود الكتابة في مسرحياته، فآخر ما كان يُفكر فيه أن يَقصد المواضيع الخالدة، بل كان همّه في كلّ عملٍ مسرحي، يكتبه هو الحالة الراهنة في انجلترا في ذاك الوقت بالذات، حيث كان ثائراً على الطبقة الحاكمة، ففي مسرحية عُطيل لم يكن دافع شكسبير أن يُجسّد غيرة عُطيل، وحُسن نواياه حد السذاجة أو يُمجّد استشهاد ديمونة، بل كتب هذه المأساة ليُري جمهوره من خلالها نموذج الشر المتمثّل في "ياجو" ولِيُسقط جمهوره شخص عُطيل على نموذجها الحي المقابل والذي يُجسد المخابرات في الدول الحديثة من إلصاق التهم بالأبرياء.

وكذلك بيكاسو لم يحيَ فنّه لأنه كان تجريدي أو تكعيبي أو غير ذلك بل كان له قضية، هي قضية اسبانيا وشعبها وحالة التشابك في وعيه واللا وعي، والألم والمأساة في الوجه الاسباني للعلاقات والأشكال والألوان.

والمهاتما غاندي فلم يقصد التأليه في حياته ومماته لدى شعبه بالدرجة الأولى في نضاله ضد الاستعمار البريطاني، والتحامه مع شعبه الهندي وقضاياهم وتحقيق الحرّية والعدالة والمساواة والذي دفع حياته ثمناً لذلك وقضى شهيداً وخالد.

وغيرهم الكثير والذين كانوا أصحاب قضية يؤمنون بها ويتبنونها إلى حدٍّ يحشدون فيها كل ما يملكون من حساسية وقدرة للتعبير بكل طريقة ولونٍ وشكل، فلم تجد عبقرياً واحداً إلا وهو مؤمناً وملتحماً بقضيته حداً يُعجز.

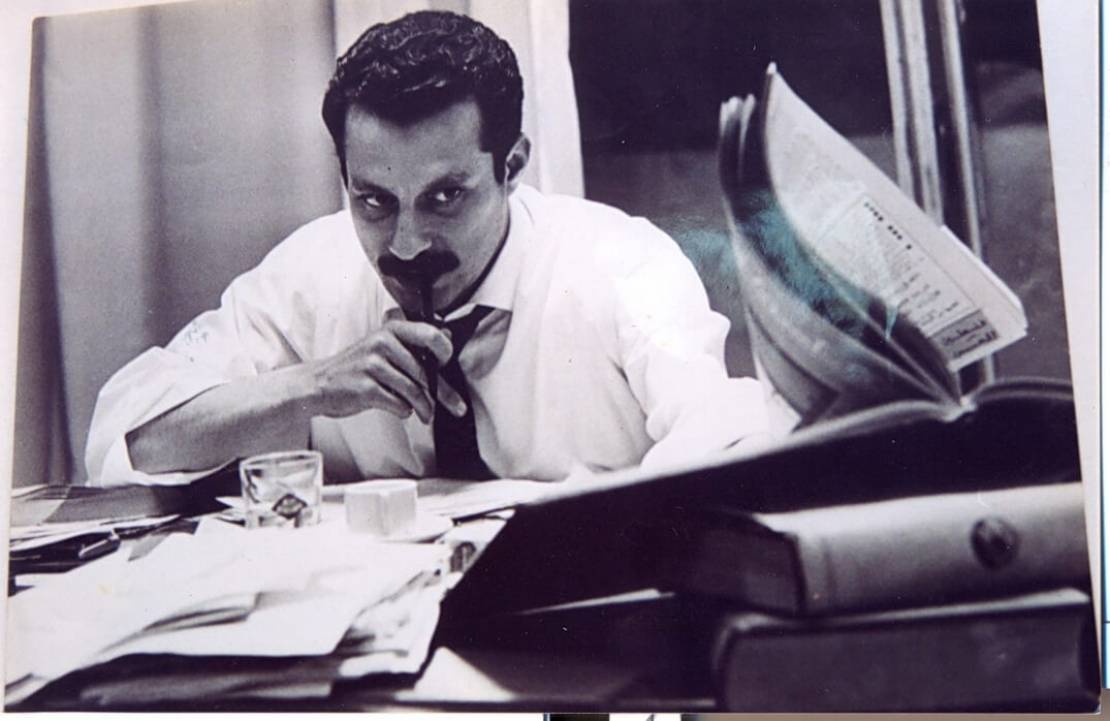

فغسان كنفاني... القائد والأديب والمفكّر والمقاتل المميز، قدّم نماذج حيّة ودائمة وواقعية أدبه مئة بالمئة في الاشتباك والتلاحم مع قضيته، قضية الانسان العربي الفلسطيني وهمومه والتلازم الفريد مع الأدب والفن المتميزين، والذي جعله على قدرة عالية للاحتفاظ بالتوازن الضروري بين الإثارة الفنية المتجددة والحاجة الشعبية بمزيد من القدرة على التأثير ومواجهة الحقيقة، وهي الشيء المهم الذي يصنع الفارق والفرادة والديمومة، كما في عائد إلى حيفا أو أم سعد أو حتى برقوق نيسان التي لم تكتمل إثر اغتياله على يد الموساد الإسرائيلي في بيروت، ظنّاً منه أنه يُسكت صوته، مُسقطاً تجارب العظماء عبر التاريخ وأن كلمات وأدب وتجربة الشهيد تُستَشهد معه، لتتحوّل إلى لحمٍ ودمٍ وحياة على الدوام من النُبل والسُمو والارتقاء، فقضاء جيفارا في سبيل الجمل والكلمات التي جاءت على لسانه والتي لا تختلف عن الجمل التي يتشدّق ويتغنى بها الثّوار والكَتَبة في كلِ مكان، هو ذاك الفارق المميز الذي أعطاها صفة الخلود والقُدسية والديمومة، تماماً كما أدب وفن وتجربة غسّان.

وبممارسته قدّم النموذج الحيّ للعلاقة ما بين العلم والبندقية، ما بين الفِكر والممارسة، ما بين الثقافة والسياسة، حدّد دور المثقف الثّوري المرتبط بمصالح الجماهير الفقيرة والمضطهدة، المدافع عن أمالها وطموحها بالحرّية والعودة والانعتاق من نير الاحتلال، بوصفه التجلّي بالممارسة للبُعد الطبقي، موكدا على أهميته ومحورية الفِعل النضالي الجماهيري، مبشّراَ وداعياَ له وخائضاً من أجله، فدقّ جدران الخزّان في "رجال في الشمس"، وأوصل الأسود الصغير المتشكّل من طين الأرض رمزاً للثورة، بأن لا يمُت قبلَ أن يكونَ نِداً، أثراً، قدوةً، وفِعل في "الأخضر والأجمة".

فبعد ثمانية وأربعين عاماً على اغتياله وعلى مدار سنوات النّضال الوطني الفلسطيني، ما زالت كلمات غسّان تمثّل رافعة نِضالية وعناوين ثوريّة، فنحن لن نرتد حتى نزرع بالأرض جنتنا أو ننتزع من السّماء جنتنا أو نموتَ معاً "ما تبقى لكم"، ونَعي أنّ الإنسان قضية "عائد إلى حيفا"، وأنّ خيمة الصمود والمقاومة لا تُشبه خيمة الخنوع والتسوية "أم سعد"، وسنبقى ندق جدران الخزان...

أو كما قال حكيمُ الثورة جورج حبش في رثائه "إن عظمة غسّان وعبقريته تكمنان في قدرته الخارقة على الإحساس باللّحظة والتعبير عنها بأجمل صور الإبداع والتألق"، في إشارة لدور وفكر غسان وعقيدة المقاوم المبدع لمفهوم إدراك الخصوصية والقدرة على التعامل معها، والاستعدادية النضالية والتضحية، ومفهوم المثقف الثوري ودوره في الانتماء والذاكرة الوطنية والدفاع عنها وإحيائها على الدوام، وهذا سيظل يفعله إرث غسّان على الدوام، فليكن هذا الإرث دستوراً للشعب العربي الفلسطيني، فهي أعمال تصنع الرّجال.