كلما نظرت إلى القوائم المترشحة لانتخابات المجالس المحلية شعرت بالضيق والحيرة، وأعتقد أن كثيرين يساورهم نفس الشعور الذي عندي، ولا يقتصر ذلك على موقع واحد كـ (مدينة الخليل)، بل هي مشكلة عامة في سائر أرجاء الوطن.

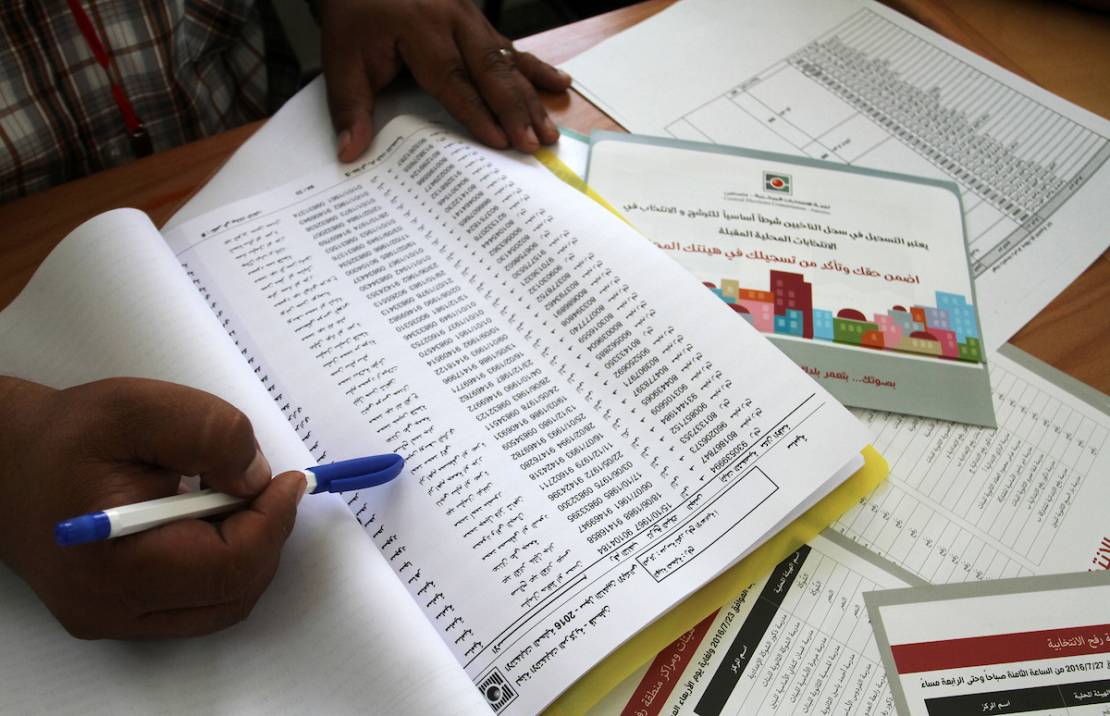

المشكلة التي تبعث على اشتداد الحيرة نابعة من النظام المعتمد في الانتخابات، وهو نظام القائمة النسبية الكامل، وهو النظام المعمول به حاليًّا في فلسطين، والذي يختار الناخب فيه قائمة واحدة يُصَوِّتُ لها، وتحصل القائمة على مقاعد توازي نسبة الأصوات التي حصلت عليها تقريبًا، ويتم توزيع المقاعد التي تحصل عليها القائمة وفق تسلسل ترتيب الأعضاء فيها، فإذا حصلت القائمة على (4) مقاعد، فاز بها المرشحون الأربعة الذين يتصدّرون القائمة.

وقد كانت الانتخابات المحلية الفلسطينية تتم سابقًا – حتى بداية سنة 2005 –وفق نظام الانتخاب الفردي، حيث يختار الناخب عددًا من المرشحين لا يزيد عن عدد مقاعد الهيئة المحلية المراد انتخاب أعضائها، ويملك الناخب في هذا النظام الاختيار من مرشحي الكتل المختلفة ولا يُلزَمُ بالتصويت لكتلة كاملة، وجرّب الشعب الفلسطيني أيضًا نظام الانتخاب المختلط، والذي يجمع بين النظامين السابقين، وكان ذلك في انتخابات المجلس التشريعي سنة 2006، حيث تم اختيار نصف أعضائه وفق نظام القائمة النسبية، والنصف الآخر وفق نظام الانتخاب الفردي.

إن اختيار النظام الذي تجري الانتخابات وفقه مسألة اجتهادية الأصل فيها أن تهدف للوصول إلى أفضل (توليفة) قادرة على إدارة شؤون المجلس المحلي،والأصل أن يسعى واضعو القوانين لمراعاة ما يحقق المصلحة العليا للوطن والمواطن عند اختيارهم نظامًا من الأنظمة المقترحة، ولا شك أن لكل نظام منها إيجابيات وسلبيات، وتتغير (أوزان) هذه الإيجابيات والسلبيات بتغير الأوضاع التي يمر بها المجتمع، فهل نظام القائمة النسبية مناسب لمجتمعنا الفلسطيني في هذه الأيام؟

لا شك أن نظام القائمة النسبية يساهم في المجتمعات المستقرة المتمتعة بحرية العمل السياسي في تقديم مجموعات متآلفة لإدارة المؤسسات المُنْتَخَبة، وهو يُجبر الحركات السياسية على تقديم أفضل ما عندها، فهي تراعي المتطلبات العشائرية والمناطقيةولكن دون الارتهان الكامل لها، أما في الحال الذي نعيش فيه، وفي ظل القمع الذي يُمارس على أبناء الشعب، وسلب الحريات، وممارسة الاستبداد، وتغوّل الجهة الحاكمة، فإن أسوأ نظام يمكن أن يكون هو نظام القائمة النسبية الكاملة؛ لأنه سيجعل الناخب يعيش حال (الحيرة) التي ذكرتُها، فالقوائم أمامه في مجملها غير مقنعة، إذ كثير منها لا يخلو من متهمين بالفساد وفاشلين تمّ تجريبهم، ويرافقهم فيها آخرون من أهل الكفاية والنزاهة، والناخب مضطر للتعامل مع هذه التوليفة كـ (رزمة) واحدة، ينتخبها أو يتركها، ولعل هذا هو السبب الذي جعل نسبة المشاركة في الانتخابات التي تجري في مجتمعنا الفلسطيني في الآونة الأخيرة متدنية مع ما كانت عليه أيام كان هناك حركات سياسية قوية تشارك فيها.

ومما يزيد من شعور الناخب بالحيرة في هذه الانتخابات هو أن غالبية الكتل تنتمي إلى لون سياسي واحد، هو لون السلطة الحاكمة، وهي وإن كانت كتلًا مختلفة في ترشحها، ففيها من ترشح من قِبَل الجهة الرسمية للحزب الحاكم، وفيها من هو محسوب على (المتجنحين) في ذلك الحزب، أو على (الحردانين) من أعضائه، إلا أنهم في المحصلة النهائية ينبثقون من نفس المنبع، ويصبون في نفس الهدف، وأيًّا كان الفائز منهم فإن الحزب الحاكم سيعتبر نفسه أنه انتصر لأن (أبناءه) هم الذين نجحوا، وهذا يدفع الكثيرين من المستقلين ومن مؤيدي الحركات الغائبة عن المشاركة إلى العزوف عن الإدلاء بأصواتهم لشعورهم أنهم حتى لو دعموا المستقلين الذين رشحوا أنفسهم – على قلّتهم وضعف القناعة بقدرة كثير منهم – ففي الغالب لن يستطيعوا حسم تلك المجالس، وسيكون دورهم فيها هامشيًّا.

المواطن المراقب لهذا الوضع – من أمثالي – لن يعطي صوته لأي من الكتل التي تنتمي للحزب الحاكم الذي مارس القهر وسلب الحريات، مهما ادّعت تلك الكتل براءتها من ممارسات ذلك الحزب، ومهما حاولت التلبيس على الناس بضمّ أشخاص (يُشتَبه) في أنهم محسوبون على التيارات السياسية الغائبة لتسويق دعوى وجود توافق وطني أو غيره، وهو يجد نفسه بين خيارين (يحتار) في المفاضلة بينهما:

الخيار الأول منهما هو خيار المقاطعة، وهو الذي أظن أن كثيرين سيميلون له من باب اليأس من إمكانية إحداث تغيير في هذا الواقع المؤلم، ومشكلة خيار المقاطعة، رغم أنه مريح نفسيًّا، هي أنه خيار سلبي، لن يترك أيّ أثر يساهم في التغيير ولو بنسبة ضئيلة. والخيار الآخر سيكون خيار المشاركة ودعم إحدى الكتل (المستقلة) استقلالًا حقيقيًّا، رغم أن كثيرًا منها غير مقنع للناخب في شخوص مرشحيه، ورغم القناعة بأن هذه الكتل لن تستطيع الوصول إلى الحسم في غالب المواقع، ولكن هذا الخيار يبقى – مع سلبياته – خيارًا إيجابيًا، بمعنى أنه إن لم يستطع إحداث التغيير الكلي فإنه يمكن أن يساهم في تخفيف حجم الفساد وتَغَوِّلِ الجهة المسيطرة عبر إدخال عناصر يمكن أن تعارض ما لا يتوافق مع مصلحة المؤسسة والمجتمع. بالنسبة لي لا أزال إلى هذه اللحظة (حيرانَ) في أي الخيارين سألجأ إليه، ولا يزال أمامي عدة أيام لأتخذ موقفًا أشعر أنه يرضي ضميري.