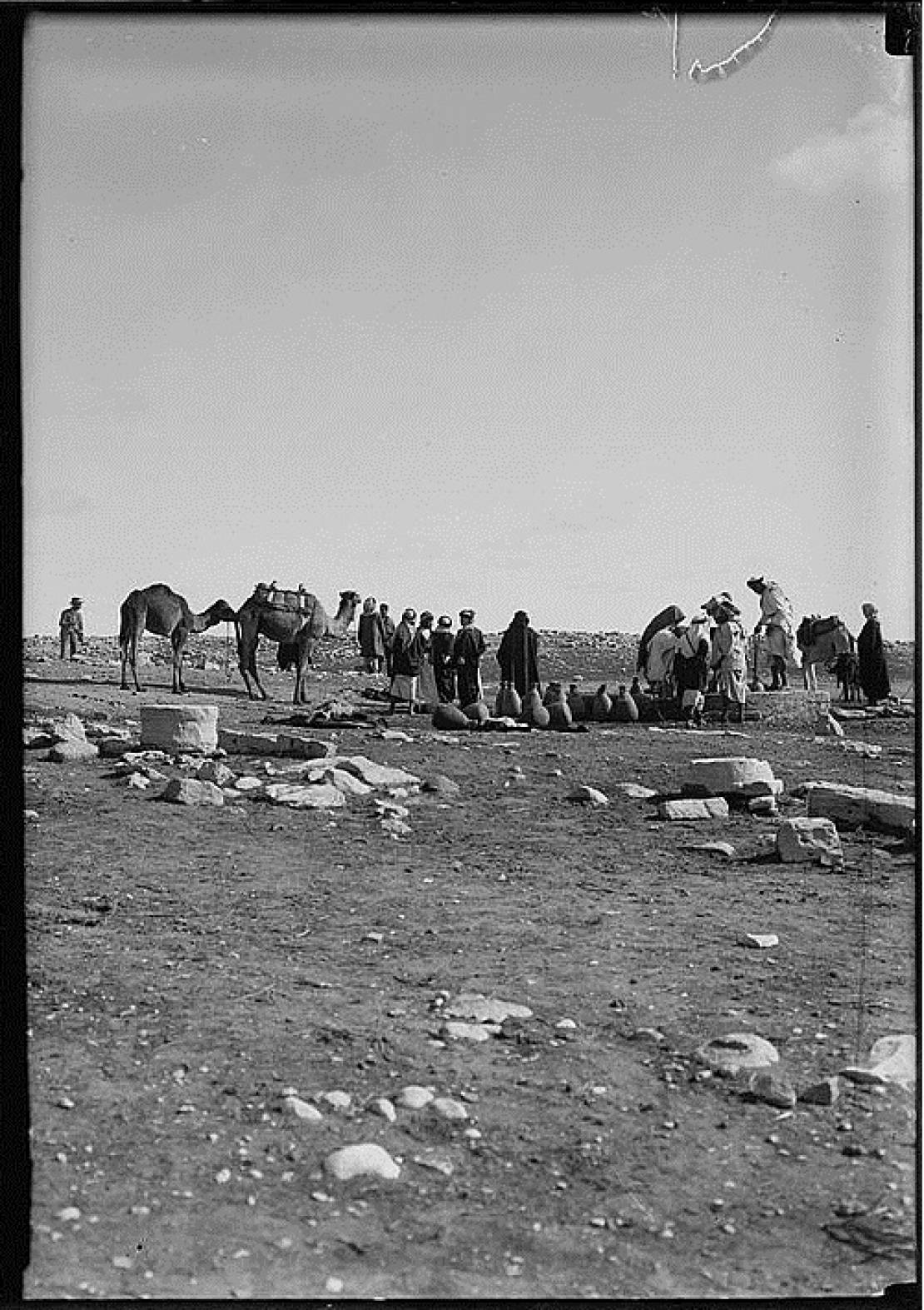

*الصورة أعلاه: قرية الخلصة قبل الاحتلال

لم تثقب نظرة الشاب الواقف خلف بوابة الخشب صدري هذه المرة، وجهت إليه عيني المحمرتين، فابتسم .. حاول أن يناديني ليسألني عن سرّ هذه البوابة، لكن لسانه تحجر داخل فمه.. لم تكن خطواتنا منتظمة حين غادرنا بلاط الخَلَصَة.. كنا نسحب أقدامنا لتنزع من التراب رائحة العبرية.

صعدنا الحافلة بعد أن قمنا بجزء من واجبنا الموكل إلينا من قبل الوطن مع قطرة الحليب الأولى -جولة داخل القرية المهجرة-، حول أكبر كنيسة في النقب وأبراج الدفاع التي بُنيت فوق أسوار القرية، وذاك المسرح النبطي والمدرسة الابتدائية التي بُنيت عام 1941م، والبئر الكبيرة في الركن الغربي من القرية، فقد سكن القرية عشيرة العزازمة البدوية التي بنت فيها قرية مثلثة الشكل، بين واديين في بيوت من حجارة وطين.

جمعت الأوراق التي فرغت منها، وجلست في الحافلة أُسائِل نفسي: لم لا يملأ الرمل أبجدية الشباب؟! لم لا يتصور الوطن عينا على ورقة.. عينا إن مرّ الرمل عليها لا يجعلها حرفا آخر.. حرفا لا يستطيع الرؤية كالعين؟!

الوطن ليس بالتراب وليس بمجرد أنه يحوي أناساً سمي وطنًا، الوطن هو رائحة التعب الذي يقدمه له أبناؤه، هو الحب والأمن والأمان، هو الطفولة والشباب والشيخوخة.. الوطن هو كل الأشياء الجميلة والقبيحة في آن واحد، كل الأشياء التي قيلت والتي لم تقل بعد، وتلك التي لا يقوى اللسان على قولها.

لن ينصرف أحد إن لم نكن على قدر من طرده من ها هنا وهناك ولن يلملم أحد كلماته إن لم ندفع نحن بكلماتنا وصوتنا وحروفنا إلى الأعلى، وذاك لن يتسنى لنا إلا إن تمسكنا بما لنا في هذه الأرض وثانيها بعد الدين اللغة، فأين نحن من لغتنا وثقافتنا التي بتنا نستبدلها في كل فرصة بلغات لا تليق بنا، بلغات أضيق من حناجرنا وفتحة أفواهنا؟! أين نحن من حروف عربيتنا التي نهجرها يوما تلو الآخر عن وعي أو عن غيره، لا بد لنا جميعا أن نعيد النظر بما نقوم به اتجاه لغتنا من ظلم لها، واتجاه ثقافتنا الوطنية العربية الفلسطينية من طمس مدرك من الآخر أكثر منا، فلقد مللنا من التنازل عن هويتنا و أرضنا "للآخر"..

علّ السبل كثيرة للمحافظة على لُغتنا وثقافتنا وتراثنا ومن هذه السبل إن لم يكن أهمها الكتاب، فأَين نحن منه عائلات وأفراد ومدارس، وهنا أَوجه رسالتي لكلّ أمّ وأب بداية وسّعوا أفُق الأمانة التي وهبكم إياها المولى عزّ وجلّ، أولادكم هذه الأمانة العظيمة حافظوا عليهم أَخلاقا وتثقيفا علموهم متعة القراءة والعيش مع الكتاب منذ الصغر، وعل رسالتي تصوب أسهمها بشدّة أكثر صوب المدارس والمعلمين الّـذين أحملهم عبْءَ تقاعُس أبنائنا عن القراءة وبعدهم عن الكتاب فلا بُدّ أن يكون لهم الدّور الأعظم والأثَر البالغ في نفوس هؤلاء الأطفال والشباب الذين يقضون معظم الوقت في المدرسة، فلم لا يُحثّ هؤلاء الشَباب دوما على القراءة والتواصل مع الكتاب و التاريخ والأرض والوطن؟! لم لا تخصّصُ مدارسنا حصصا أسبوعية للقراءة فقطـ؟!

لم لا تتواجد في كلّ صفّ مدرسيّ رُفوف الكتب المتنوّعة والتي تساهم في تنشئة أَبنائنا بثقافَة إيجابيّة، ثقافة الأرض.. بعدَ غرس روح القراءة والإبداع فيهم منْ قبل الهيئة التدريسية والإدارية، وهذا الأمر يندرج أيضا على شبابنا أو لنقل على عدد لا بأس به من شبابنا آن له أن يعيد النظر في كيفية حياته وتصرفاته.. وأن ينتقل من مرحلة اللهو واللامبالاة إلى مرحلة العمل والجدّ والثقافَة والإِبداع والعطاءِ لأجل مجتمع أفضل وأكثر رقيًّا...

لا أحد يستيقظ ليجد وطنا بانتظاره، هذا الوطن مسؤوليتنا العظمى جميعا، بنا يرتقي وبه نحيا.

[caption id="attachment_12328" align="aligncenter" width="600"] بقايا الخلصة اليوم[/caption]

بقايا الخلصة اليوم[/caption] لا أريد أن أبدوَ تشاؤميًّا حيال مجتمعي ووطني وأبناء شعبي الّذين أعدّ أنا منهم، وسينضم إلى عدادهم أبنائي (الذين لا أريدهم مجرد أرقام زائدة ودخيلة على نسبة سكان الوطن)، لا أريد أن أبُثّ فيما قلته سابقا روحا سوداويّة فيمن يقرأ ما كُتب، لكن لتَقف/ لتقفي ثوينة أمام ذاتك، واسأل هذا الشّخص الّذي تراه أمامك والذي هو أناك:

ماذا تعرف عن الوطن؟ ماذا تعرف عن تاريخ هذه الأرض؟ ماذا تعرف عن الآخر؟ من أنت؟

من أنت إن لم تكن تعرف تاريخ وطنك بكل ما يحمله من نكبات ونكسات وانتصارات وعطاءات، هذه الأرض الّتي تحيا عليها ليست كأي أرض، وأنت لست ابن أي وطن، هذه الأرض التي تحيا عليها في البقعة التي لا يضمها قبر شهيد أو قطرة ماء فإن بها قصة صمود وعطاء.

كيف لك أن تجيب عمّن أنت وأن تشكل شخصيّتك وأنت فارغ المعلومة عن تاريخ وجودك، أختصرها لكَ، أنتَ وطنك، اعرفه لتعرف ذاتك لتبصر طريقك وتحدد اختياراتك، لينبثق النور من عتمة عينيك الّتي لا ترى الحقيقة.

معادلة بسيطة، ساعة يوميّا قبل نومك، أو عند صحوك، عند ارتشاف قهوتك أو حتى عند تدخين الكم الهائل من سجائرك ، لن تقتل وقتك ولن تضيق عليك المهام، هذه الساعة تعادِل سَبعا في الأسبوع وثمانية وعشرين في الشهر وثلاثمئة وستة وثلاثين ساعة في السنة، هي قادرة على تثقيفك، ومنحك معلومات في وطنك تساهم في تشكيل شخصيّتك، إن أنت أحسنت استخدامها وأحسنت اختيار ما تقرأ بها، الوطن هو القوة القادرة على هزّك، لا زال قول الناقد الفلسطيني الراحل يوسف سامي اليوسف يحز سكينه على وتر أفكاري إذ قال: ((لم يؤسسني أفلاطون ولا أرسطو، ولا كانط ولا هيغل، ولا الدكتور جونسن ولا ت. س. إليوت الناقد، ولا الآمدي ولا الجُرجانيّان, وإنما أسستني النكبة، أو الكارثة التي حلت بفلسطين سنة 1948 )).

هنا، قطعت هذه التّساؤلات الّتي جابت دماغي الّذي يكاد ينفجر ضيقًا بما يغيظه، بما يشتهي تغييره في ذاته في أبنائه في المارّين في الواقفين على محطّة الحافلات في المتناسين في ذاك العامِل الّذي أنهكته الشمس، في كل الأشياء، قاطعتني امرأة عجوز تطلب مني بلغة لا تشبهني لا تتسع لفمي لا تليق ببشرتي السمراء الصحراوية وبعيني المتسعتين كما خنجر يشبه خريطة وطني، أَن أبعد أوراقي المتناثرة عن المقعد المحاذي لي لتقاسمني إياه، جلست بما تحمله من رائحة نتنة وشعر أشعث أغبر، وألوان عشوائية كثيفة مزعجة يسيطر عليها الأحمر، تناولت كتابًا قديما من حقيبتها وأخذت تقرأ مقطعا يذكّرها أن هذه الأرض التي تسكنها أرضها وأرض الميعاد، تتمتم، تنخر رأسي، تتمتم، تثير فيّ الغثيان، تتمتم، تحاصرني بالسّواد، تتمتم، أرى الوطن، تتمتم، تتشكّل في ذاتي الأشياء، تتمتم، ألمس العلم، تتمتم، أدوس على تراب المكان، تتمتم، أستمع لفِدائي، تتمتم، أقرأ قصائد الغيّاب، تتمتم، أتذكّر فطائر الزّعتر، فطائِر أمّي، تتمتم، أرى القبة والقيامة، تتمتم... أَكون ... تتمتم ... أكون ... تتمتم ... أكون.

لم أحتمل تلك الرائحة الخبيثة الّتي صوّبت أسهمها على روحي وأفكاري، تناولت أوراقي لأوقِف الحافِلَة بعد محطّات كثيرة عن المكان الّذي أردت النّزول بِهِ.

تعثّرت قدمي عند درجة الحافلة، نثرت ما علق بي من تراب وأكملت خطواتي صوب قرية قريبة كانت أقرب لي من بيتي، سرت في محاولة لثقب دماغ الصّمت المخيم في أمكنة باتت تجهل ذاتها... سرت وأنا أستذكر ما أريد كتابته غدًا ... حاملا أوراقي ومؤونتي من الوطن ... حاملا الشّمس في صدري عازِمًا على دَقّ جدران الخزّان ... !!