جنين - خاص قُدس الإخبارية: استيقظ من نومه مع أنه غفى قبل ساعة إلى وسادته، بدا في عجلةٍ من أمره يحدث طبيب الجراحة عبد الله الأحمد "أبو التين" (43 عامًا) زوجته "أنصار": "الجيش بالبلد، هيني رايح أساعد الأطباء بالمشفى"، تحاول ثنيه عن الخروج كما تفعل في كل مرةٍ بجملتها المعتادة أثناء كل اقتحام اسرائيلي لمخيم جنين: "أكيد في مناوبين .. الدنيا الصبح، خليك معنا"، تغيرت قسمات وجهه وتعبيراته: "شو رأيك أضلني قاعد بالبيت زي النساء"، توضأ كعادته وخرج من البيت.

على عتبات باب المنزل أوقفه ابنه زين، يسأله: "بابا، وين رايح!؟"، ابتسم في وجه طفله ووضع يده على رأسه، ورد في جملة اختلط فيها المزاح بالحقيقة: "بدي اطخ اليهودي وأرجع"، زوجته طبيبة الأسنان لم تأخذ بـ "المزاح" كثيرًا، فرأته يحمل هاتفه، ومفتاح سيارته.

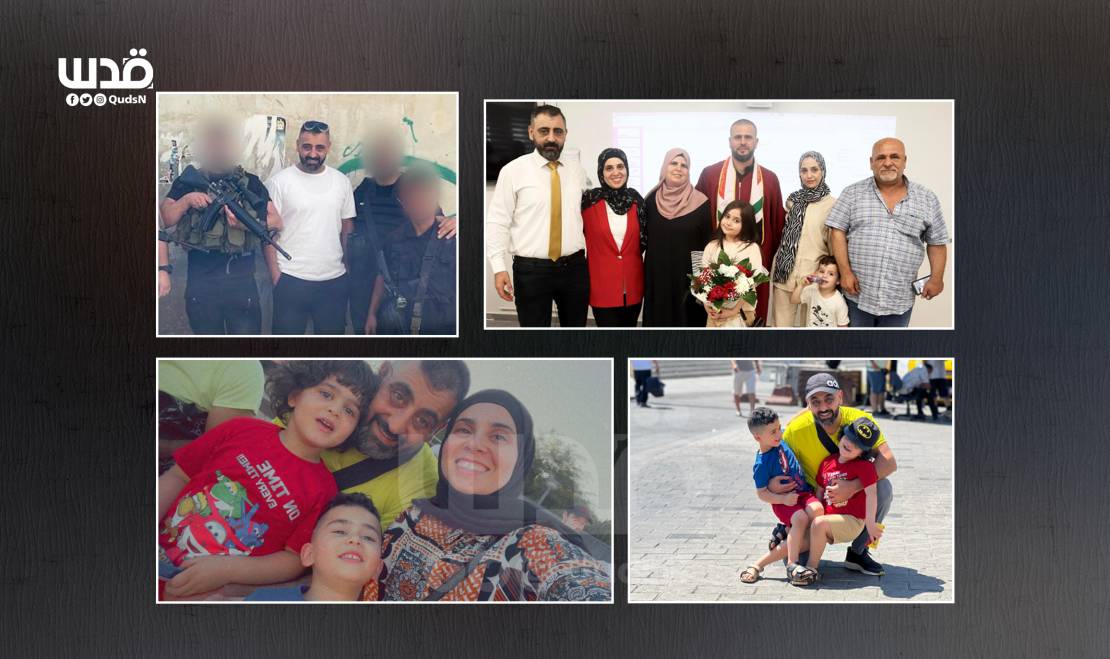

الطبيب الأحمد، وحيد أهله وأب لطفلين هما عمر (5 أعوام) وزين (4 أعوام)، خلع ردائه الطبي الأبيض لحظة اقتحام جيش الاحتلال للمخيم وتنازل عن مكانته الوظيفية المرموقة، وارتدى بزة عسكرية ولثام الثوار وحمل بندقية بدل مقص الجراحة، ليداوي جراح وطنٍ لا تستطيع الخيوط الطبية أن تلأمه.

لغز لم يفك!

سمعت زوجته كثيرا عن أبطال الأساطير، لكنها لم تكن تتخيل أن تعيش ذلك في الحقيقة، فطوال زواجها الذي استمر سبع سنوات، أخفى زوجها الطبيب سر مقاومته للاحتلال، وللتمويه عليها كان يخبرها في كل مرة يقتحم فيها الاحتلال المخيم أنه ذاهب لمساعدة زملائه الأطباء بمستشفى جنين، لكنها اكتشفت أنها يذهب للقتال بجانب المقاومين ويتصدى للاقتحام، وفكت اللغز ولكن بعد استشهاده.

اصطفت سيارة أمام مستشفى جنين الحكومي، وعلى الفور هرع الأطباء والمسعفون، لنقل الإصابة وحملها لقسم الطوارئ، أزاح الطبيب مجيد ارشيد اللثام عن وجه المصاب، واتضحت ملامحه له، لكنه لم يحرك ساكنًا وتجمد في مكانه، وبدأت دموعه تتساقط، وهو يرى زميله بنفس المشفى عبد الله الأحمد مضرجًا بدمائه، وكان أمام أصعب مهمة في حياته بإسعاف صديقه.

بعد نصف ساعة من خروجه، صوت صرخة دوت من شقة حماتها وصل إلى مسامع زوجته واخترقت قلبها: "ابني حبيبي يما"، أسرعت "أنصار" نحو النافذة تنادي على والدة زوجها لتسألها، ما لبست أن رأتها تخرج بثوب الصلاة وتذهب بسيارتها برفقة عمها (والد زوجها)، لم تخف جزء من الحقيقة: "عبد الله متصاوب" وانطلقت حماتها نحو المشفى، فبدأت الزوجة بالاتصال على الأطباء بالمشفى، وعلى أخوتها، لكن دون رد من أحد.

لم تمر دقائق كثيرة، حتى تلقت اتصالا من شقيقها، أمسكت الهاتف بلهفة، ودقات قلبها تخطت كل حدود القياس من شدة القلق، تقف أمام مرحلة مفصلية، تستمع لشقيقها:"يختي بدنا نصبر ونتحمل".

- شو يعني عبد الله استشهد؟

- مصاب ولكن اصابته، حرجة.

لم تغلق الهاتف، حتى سمعت زوجات خاله الذين يسكنون بجوارهم، يتبادلون الخبر عن شرفات منازلهم ينقل الهواء إليه أصعب وأقسى جملة اسمية مرت عليها: "عبد الله استشهد"، أظلمت الدنيا أمامها وأسدلت ستائرها السوداء، كأنها أصبحت في نقطة أخرى من العالم بعيدةً عن كل شيء، لم تصرخ، ولم تمزق ملابسها كما كانت تتوعد زوجها أثناء حديثهما عن الشهادة، كانت مسالمة، حتى أن دموعها تجري على وجنتيها بهدوء وصمت.

لا زالت الدموع تخنق صوتها، تتوقف زوجته أنصار في حديثها مع "شبكة قدس الإخبارية" عند تلك اللحظة الفارقة: "بدأ الجيران يأتون إلى البيت، بعضهم كان يعطيني أملاً: لسى ما استشهدش، فذهبت للمشفى، في هذا الطريق الذي لا يستغرق أكثر من خمس دقائق مر عمري كله مع عبد الله".

تأبى الدموع إلا أن ترافق صوتها "وصلت المشفى، قالوا: "حدش يدخل"، فأصريت على رؤيته، من على عتبات الغرفة عرفت أنه مستشهد وليس مصابًا، لأني طبيبة وأعرف رائحة الدم التي تنفر منها النفس، لكن رائحته كانت طيبة، فقلت لهم: "ما حد يضحك علي، عبد الله مستشهد"، ورأيت وجهه كالقمر متبسمًا، لم أتخيل أن أكون صابرة بهذا الحجم، وأن أتجرع مرارة الصدمة بكل هذا الرضا".

ارتاح ساعة قبل الاشتباك

"يوم الخميس قبل استشهاده بيوم أمضاه كله معنا، وقام بتوصيل أولاده للروضة، تناول الحلوى رغم أنه منذ فترة يمتنع عن تناولها لانقاص وزنه، لعب مع طفلينا عمر وزين، وذهب عند أصدقائه في المساء ورجع للبيت الثانية والنصف فجرًا، وكان قد تناول العشاء معهم، لم ينم حتى أذن الفجر فصلى ونام، لم يمر على نومه ساعة حتى جاءني، استغربت كيف علم بأمر الاقتحام وهواتفه كانت صامته" تقول.

مرت أيام العزاء دون، أن يسأل أطفالها زين وعمر عن والدهم رغم شدة التعلق بينهم، لكن عمر استغرب في الليلة الثالثة من مرافقة أمه له إلى النوم بدلاً من والده: "ليش بابا ما أجى ينيمني، ليش انت صرتي تيميني!؟".

قالت له وهي تحتضنه: "بابا راح على الجنة" تحاول اخفاء دموعها، خلف ظهره، نقل لها ما أخبرته جدته: "تاتا، حكتلي: الجنة كتير حلوة .. ايمتا بدنا نروح عنده"، اهتدت أمه لفكرة "أن والده يبني بيتا، سيطول في بنائه في الجنة، بس نكبر بنروح عنده"، لم يقبل الطفل الفكرة وغرق في بكاء شديد، وكأن الطفل شعر بطعم الفقد.

"أما زين بقي صامتً لخمسة أيام، بعدها انفجر بالبكاء يريد والده، اتصلت بطبية مختصة في علم النفس، لأنه أصغر من عمر، أهدتني لفكرة اخباره أن والده أصبح نجمة في السماء، نظر من النافذة وسألني، وهو يبتلع دموعه: "وين وجهه مش مبين؟".

أجابته كما أجابت شقيقه عمر: "بس نكبر بنصير نشوفه"، تعلق عن ردة فعلهم: "يسألون عنه كثيرًا، يربطون كل حياتهم به حتى بعد استشهاده".

بصوتٍ يكسره الفقد، تقول: "ربما ساعدني أنهما لا زالا طفلين صغيرين، كما أنه في الفترة الأخيرة انشغل عن البيت، كان يعتذر على غير عادته عن الخروج معنا للتسوق أو للمطاعم كما درجت العادة طيلة فترة زواجه".

الأب الحنون

عيناها تغتسلان بالدموع، تبكي زوجها الذي غادر مبكرًا، تتوقف عند دوره كأب: "كان كالأطفال مع أولاده، يشتري لهم اللعبة، فيقوم باللعب فيها معهم، يحبو على قدميه ويديه ويضعهم فوق ظهره ويجول المنزل، يأخذهم معه أينما ذهب، لم يرفع صوته عليهم".

استشهد عبد الله، وأزيح اللثام عن الوجه الآخر المقاوم له، لا زالت الصدمة عالقة في صوتها: "كنت أعرف أنه يذهب للمشفى بحكم أنه طبيب يزاول المهنة ويساعد زملائه، كذلك هو مدير عام في وزارة الصحة بمحافظة نابلس ولم أعرف أنه مقاوم".

تستذكر بعضًا من أساليب التمويه التي استخدمها وأدركتها بعد استشهاده "كان يقول لي، إنه خارج لمساعد الأطباء، كنت لا أشك بكلامه، فلم يسبق أن أحضر قطعة سلاح أو رصاصة، كيف سأتخيل أنه يقاوم؟، في كل مرة يخرج بسيارته وعليها إشارة طبيب، وبالفعل تصطف بالمشفى".

تعترف بعدما حبست جزءً من دموعها: "حقيقة كنت أختلف معه في كل مرة، وأحاول ثنيه عن الخروج: يوجد بالمشفى أطباء، وممرضين، لكن يوم استشهاده، لم أوقفه بل قلت له في سلام وهدوء: الله معك، كأنَّ شيئًا جعلني أتركه".

لماذا قرر الطبيب رفع السلاح مع أنه كان يكتفي بدوره في اسعاف المصابين؟ لا أحد يعرف الإجابة، بقدر زوجته: "لم نتناقش في الأمر، لكنه كان يتأثر على كل شهيد، وصفحته على "فيسبوك" تشهد فكانت مليئة بصور الشهداء، كان يقول غاضبًا: "يا عيب الشوم، نحن أندال، بحياتنا ما بنتحرر واحنا هيك"، لكنها ليست طريقة مباشرة تبين أنه مقاوم".

الطبيب المشتبك

تدعم إجابتها، باستحضار مواقف له من رفوف ذاكرتها التي تعج بحوارات مشتركة عن الواقع الفلسطيني بينهما: "عندما كنت أتفاعل مع أحداث الاستشهاد، وأنشر صورهم على صفحتي على فيسبوك، كان يقول لي: "ما بخليها بنفسك، بيوم من الأيام راح تحطي صورتي"، بمجرد سماعي تلك الكلمات كنت أنفعل لم أقبل ما يقول: بعيد الشر، غيّر السيرة، وأحيانا كان يرد: "في حد بتجيه الجنة لعنده، وبرفضها!؟".

تنتقي موقفًا آخرا تدلل فيه أن المقاومة كانت كل همه، لكنها اعتقدت أنها مجرد تعاطف: "كنا نشاهد فيديو لشهيد، تدخل والدته لغرفة ثلاجة الموتى والشهداء، تبكي بحرقة، قلت له يومها: مش متخيلة إني أكون بيوم بمواقف أهالي الشهداء، سأخرج كالمجانين، وهذا الحوار قبل شهرين فقط، أذكر كلماته التي قالها لي: "إذا انحطيتي بموقفهم، بتشوفي كيف ربنا حينزل عليك الصبر".

"كان يعطيني اشارات حتى أتذكرها بعد استشهاده وأصبر، حتى أنني عندما شاهدت شقيقة شهيد تصرخ بصوت مرتفع وهي تريد رؤية شقيقها، فقال لي محذرًا: "أم عمر؛ أنا ما بحب الصوت العالي، حاولي تمسكي حالك"، يومها صرخت في وجهه: شو دخل هدا فينا؟، فتدارك نفسه أمام ردة فعلي الغاضبة: "بركن انحطيتي مكانها" تستذكر.

لم تكن هذه الإشارات الوحيدة له، تنقل بعضًا مما روي لها: "أكثر من شخص خاصة نساء المخيم اللواتي أتين إلى بيت الأجر (العزاء)، حدثوني، إنهن كانوا يشاهدن شابًا طويل القامة، يرتدي جعبته وفي يديه قفازات سوداء، وهو ليس من المخيم ويقاوم مع الشباب، وعندما يخرج الجيش، يختفي هذا الشاب من المخيم، وهذا الموضوع من فترة طويلة (..) نشرت له صورة بجانب مقاومين أيضًا، وصور وهو يحمل بندقية".

تردف: "تشعر أن دوره كمقاوم مثل أسطورة من الأساطير، قصة خيالية".

عبد الله، كان مقبلاً على الحياة، يحب المغامرات، السفر، تتوقف عند آخر رحلة سفر جمعتهما معا قبل شهرين: "كنا نحب السفر كثيرًا، سافرنا آخر مرة إلى تركيا، وزرنا خمس محافظات ومكثنا 16 يومًا".

يبتسم صوتها: "استأجرنا سيارة، وذهبنا إلى جزيرة مدهشة، فتعجبت من جمالها أمامه، فقال لي وهو يحدق بالأشجار والجمال الأخضر: "شايفة الجمال أمامك، قديش انت شايفتها حلوة، قديش الجنة أحلى يا أم عمر".

قبل يومين جمعتهما صورة أثناء حفل مناقشة شقيقها معتز لرسالة الماجستير وحضرها زوجها، كانت آخر صورة جمعتهما بين إطارها، ترثيه: "عشت معه سبع سنوات ودخلت في الثامنة، كان كل يوم أجمل من اليوم السابق، وربما لو تزوجت شخصًا آخرًا غيره، وعشت معه دهرًا، لن يهنئني في حياتي مثله".

لم يكن عمله المقاوم كل ما أخفاه عنها، بل عرفت بعد استشهاده من حجم الاتصالات التي تلقتها والناس التي شهدت عليه، أنه كان يقف معها ماديًا ومعنويًا، يختنق صوتها بالبكاء: "ليل الفقد طويل، والفراق موجع، لكن عزائي أنه بالجنة، عند الله، وأملي أن ألتقي به هناك".

الطبيب الجراح

يطل مدير مستشفى جنين وسام بكر لـ "شبكة قدس" من الذاكرة على أول يوم حضر فيه الطبيب المشتبك للمشفى، " كان صغيرًا، عرفناه خفيف الظل، صاحب لسان حسن في التعامل، مثابر، نشط، فترك أثرًا عند جميع الأطباء والزملاء".

بدأ عمله بتخصص الجراحة وبسبب شخصيته المميزة والقيادية، جرى تعيينه مديرًا لدائرة الإجازة والترخيص في وزارة الصحة، وعرفه بكر بأنه "شخصية ناجحة، يتابع المراكز الصحية والمستشفيات، ولم يكن من السهولة عليه الموافقة على ترخيص أي مستشفى أو عيادة دون أن يقف على تفاصيلها الصغيرة والكبيرة".

في كل مرة كانت تتعرض فيها جنين لاقتحامات إسرائيلية كان يبادر الطبيب المشتبك لإسعاف المصابين رغم انتقاله لعمله الإداري، يصفه بكر بـ "رجل ميدان، يسعف ويساعد لحظة الاقتحامات، أينما توجد إصابات كان يذهب للعلاج، وكنا نتصل ونستعين فيه".

يستذكر: "وردني اتصال وإذا به من الدكتور عبد الله من وسط المخيم أثناء اقتحام إسرائيلي يخبرني به عن بعض الإصابات لديهم وعن وضعها وتأمين وصولها إلى المستشفى فوضحت الصورة وكان الاستعداد المطلوب".

وعندما كان عضوا في نقابة الأطباء وخلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزه كان أحد النشطاء لجمع التبرعات لأهالي الأطباء وكان يشجع الأطباء على التبرع. وفق مدير المشفى

ملثم يصوب بندقيته تجاه قوات جيش الاحتلال بالقرب من مستشفى جنين، طبع الطبيب صورة في الأذهان، كان يقاتل جنبًا إلى جنب وكتفًا بكتف مع المقاومين مقبل غير مدبر في آخر اقتحامات جيش الاحتلال للمخيم، قبل أن يرتقي شهيدًا برصاص قناص، وتشفي دماؤه جروح الوطن كما شفته رصاصاته.