الراتب أهم من الوطن، نعم صحيح، ولا ويوجد موظفين اثنين يختلفا على ذلك، ولذلك أصبح الراتب على رأس أولويات الإعلام الفلسطيني، فما أن ينتهي الشهر حتى يسيطر خبر الراتب على العناوين الرئيسة في وسائل الإعلام الفلسطينية، وإذا تأخر فسيصبح خبرا يوميا كخبر الطقس والعملات، وإذا تأخر أكثر فسيبدأ الصحفيين بإعداد التقارير والقصص والتحقيقات التي لا ولن تنتهي إلا بحصول الموظفين على رواتبهم.

اهتمام الإعلام الفلسطيني براتب الموظفين لم يأت من فراغ، ولم يأت للتحريض على الحكومة في الضفة أو في غزة، كما أنه لا يأت للتمويه وحجب أخبار أخرى أهم قد تثير الرأي العام، فتأخر الراتب بحد ذاته قادر على إثارة الرأي العام وقلب المجتمع رأسا على عقب، ولكن لماذا لا تتطرق وسائل الإعلام له إلا فور إطلاق سراحه ليعانق جيوب الموظفين؟

تأخر الراتب قادر على خلق ثورة شعبية ضد السلطة قد تؤدي لحل مؤسساتها، ثورة قد تبدأ بإضراب عن العمل لساعات محددة ثم أيام، ثم إضرابا مفتوح، ثورة لطالما خلقت بلبلة في صفوف المسؤولين الذين ما كانوا يلبثوا حتى يمتصوا غضب الموظفين ويبدؤون بتقديم الوعودات، ليجد الموظف راتبه بعد أيام "وبقدرة قادر" في حسابه البنكي.

أعداد الموظفين في الدوائر والمؤسسات الحكومية ليست بالبسيطة، وبالرغم من ذلك فيخلو الموقع الالكتروني لديوان الموظفين العام من أية معلومات دقيقة وجديدة، فآخر الإحصائيات المنشورة تقتصر على عامي 2008 و2008، كما ويوجد تقريرين لنفس العامين بالإضافة لعامي 2011-2012.

بينما توضح دراسة بعنوان "قراءة نقدية في تجربة السلطة الوطنية الفلسطينية" صدرت عام 2013 من مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، أن عدد موظفي القطاع العام فيه بنحو 175 ألف موظف، بما فيهم الأمن الداخلي والجيش والذين يبلغ عددهم نحو 95,500.

وقدرت الدراسة عدد موظفي السلطة الفلسطينية بنحو 160 ألف موظف بينما يبلغ الناتج المحلي الإجمالي للسلطة نحو ستة مليارات دولار، وهو يظهر ما حسب الدراسة مدى المعاناة الاقتصادية للسلطة، وحجم الترهل الذي يعانيه القطاع العام في السلطة الفلسطينية.

عدد الموظفين الآنف ذكرهم راتبهم مرتبط ومنذ تأسس السلطة الفلسطينية عام 1994 برضى اسرائيل المقدس، فغضبها من أي تحركات للسلطة يعني حجز أموال الضرائب والقصاصة وحجب التمويل الدولي، وثلاثتهم يشكل الأكسجين السام لمؤسسات السلطة.

هذا الأكسجين السام يتلخص ببرتوكول باريس الاقتصادي لعام 1994، والذي باتت السلطة تعتمد عليه، فالبروتوكول يحرمها من أي وضع اقتصادي تنموي؛ فاقتصادها يقع ضمن نطاق الاتحاد الجمركي مع "إسرائيل"، ما يعني بأن من الصعب الحديث عن نظام تجاري وضريبي فلسطيني مستقل عن النظام الإسرائيلي.

وبناء على البروتوكول فيتوجب على السلطة الفلسطينية أن تفرض نفس معدلات الضرائب الإسرائيلية سواء المباشرة أم غير المباشرة؛ ويحدد البرتوكول الضريبة على القيمة المضافة بين 15-16%، وهو ما يعادل قيمة الضريبة تقريباً المفروضة في "إسرائيل" والتي تبلغ 17%، مع الفارق الشاسع بين الطرفين في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.

بروتوكول باريس، للموظفين العالمين به والغير عالمين يثير امتعاضهم ويأسهم من الوصول لحياة كريمة ترتقي بهم عن خط الفقر، فكلما تأخرت رواتبهم ووقعوا بين سيوف الديون والشيكات الراجعة، إضافة لاحتياجات أسرهم الغير ملباة، متمنين أن تسقط أوراق الاتفاقيات بين أيديهم ليمزقوها ويقدموها في مرطبان به ماء وملح للاحتلال، ويقول له "خللها" أو "انقعها واشرب ميتها".

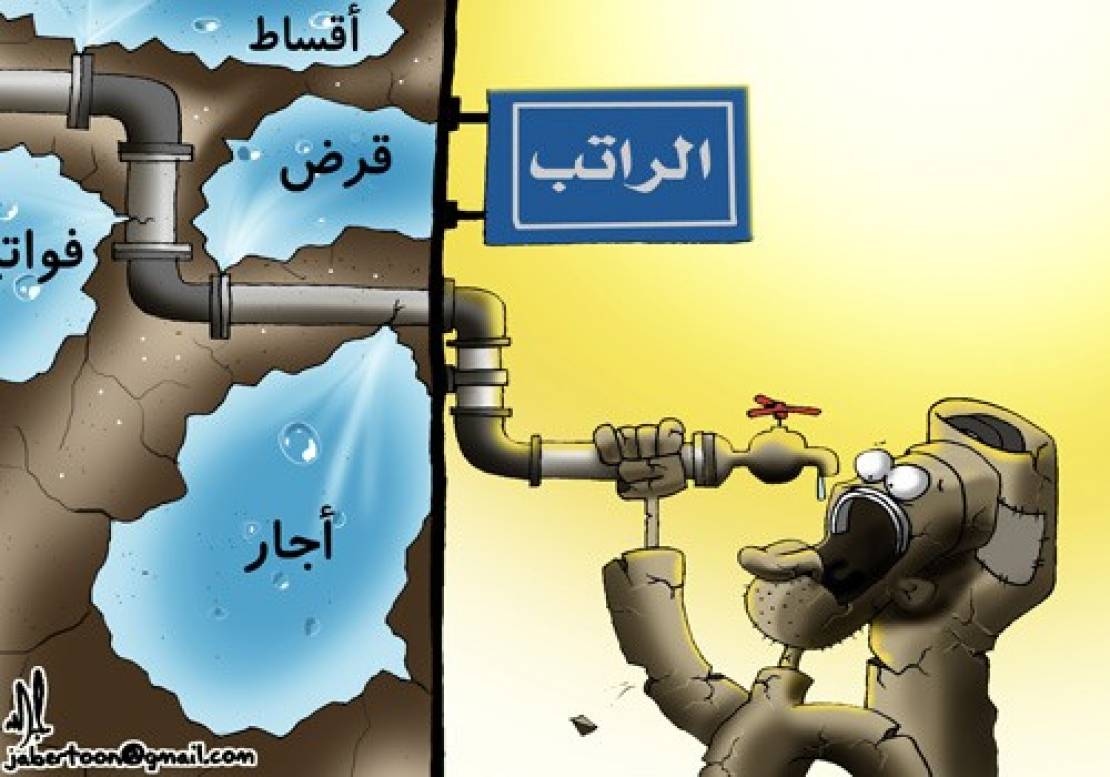

البروتوكول وحده لم يقد لتأجج الوضع الاقتصادي للموظفين الذين باتوا يحلمون براتبهم قبل أن يصل الشهر منتصفه، فالتسهيلات التي باتت البنوك الفلسطينية تمنحها ولا يمكن لأكثر من (80)% الاستغناء عنها، ساهمت بطريقتها في تدمير معنويات الموظف الفلسطيني الذي لم يعد يفكر بالإبداع أو الابتكار أو حل المشاكل، كما لا يفكر بالمستقبل، فكل ما عليه التفكير به هو كيف يعيش اليوم؟ كيف يسدد الديون؟ كيف يضمن عدم رجوع شيكاته؟

ولأن لا حديث ينتهي دون "لو"، فلو منحت البنوك التسهيلات للتطوير الاقتصاد الفلسطيني وتشجيع الفلسطيني على إقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة بدل من شراء المركبات الخاصة الباذخة، لما وصل الفلسطيني لوضعه الاقتصادي الحالي، ولما بات ينتظر رحمة "اسرائيل" في الإفراج عن أموال الضرائب ليسدد ديونه.

ولأن الاقتصاد عصب الحياة، فقد انعكس سلبيا على الثورة الفلسطينية وانتفاضاتها المستمرة رغم تراجعها، لتفتح أفواه اللائمين على مصرعيها دون خلقهم لحلول تفكك القيود الاقتصادية المفروض على كاحلي الفلسطيني الذي أصبح الوطن يمثل عبئا عليه، وإن كنا نكره هذا التعبير، فهو الأكثر واقعية الآن من العبارات الرنانة في خطابات الفصائل والقيادات.